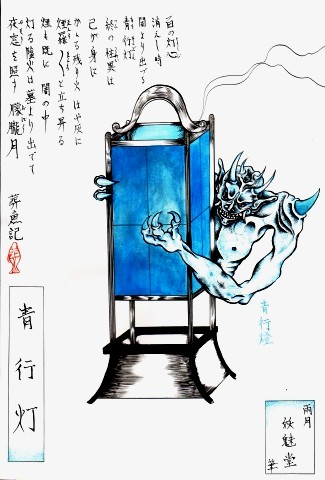

第百話:青行燈

解説:この百物語の最後を飾るのに最もふさわしい妖怪、それが青行燈である。

鳥山石燕の「今昔百鬼拾遺」の解説にあるように、本来の百物語とは行燈を用いて行われた。これを青い紙で貼り、灯心を百筋灯し、一話話し終わる毎に灯心を一筋ずつ消してゆく。そして部屋の中が完全に暗闇となったとき、百一話目の主人公となるのは、他でもない、百物語の座に居合わせた語り手達なのである。

百物語をして怪事が起こったと言う例は、「伽婢子」の中に見える。

●昔から、人の言い伝えた恐ろしい事や怪しい事を集めて百物語を行えば、必ず恐ろしい事や怪しい事が起こると言われている。

百物語には法式がある。月の暗い夜、青い紙を貼った行燈百筋の灯心を灯す。一つの話が終わるたびに灯心を一つずつ引き取っていけば、その座中はだんだんと暗くなり、青い紙の色が映って何処となく不気味な雰囲気となっていくのである。それに続いて語ってゆけば、必ず恐ろしい事、怪しい事が現れるという。

ある時、下京辺りの人が五人集まり、

「さあ、百物語をしようじゃないか」

と言って、上の法式の様に火を灯し、それぞれが皆青い小袖を着て、並んで怪談を語っていたところ、話は六、七十話までに達した。その頃は十二月の始めごろ、風は激しく吹き荒れ、雪は降り、いつも以上に寒く、髪の毛の根っこが沁みる程にぞくぞくと感じた。

すると窓の外に火の光がちらちらとして、蛍が多く飛び交う様に、それが幾千万ともなく百物語の座の中へ飛び込んできた。それは丸く集まって、あたかも鏡や鞠のようになり、再び離れて砕け散った。様子が変わって五尺ほどの白い塊となり、それが天井に着いて、畳の上にどんっと落ちた。その時雷のような音を立て、何処かへ消えていった。

五人はうつ伏せになって気絶していたところを、家の中の仲間によって助け起こされた。全員気を取戻し、これと言ってひどいこともなかったという。

こんな諺がある。

「白日に人を談ずる事なかれ。人を談ずれば害を生ず。昏夜に鬼を語る事なかれ。鬼を語れば怪いたる」

これはこの事を指すに違いない。この「伽婢子」も百話を満たすことなく、ここに筆を置く事にしよう。

想像してみて欲しい。青い灯心の明かりが徐々に薄れて行き、見えにくくなった人々の顔が、皮膚の内側から真に青褪めてゆく光景を。

青行燈とは、百話の後に来るべき怪異を待つ人々の、好奇心と恐怖心が生み出した妖怪なのかも知れない。

次へ進む>>

<<玄関へ